[中纪委剑指“面子工程”:三河牌匾变色事件背后的形式主义顽疾]

烈日下,河北三河街头上演了荒谬的一幕:数十名工人在商人面前,原来完好的黑色金属牌匾反复喷成深灰色,花费200多万元“彩色工程”,在中央纪律检查委员会国家监察委员会的通知中撕开了基层形式主义的遮羞布,当农村振兴资金成为“彩色游戏”的筹码时,这场看似荒诞的闹剧,正反映着作风建设这场持久战的深层痛点。

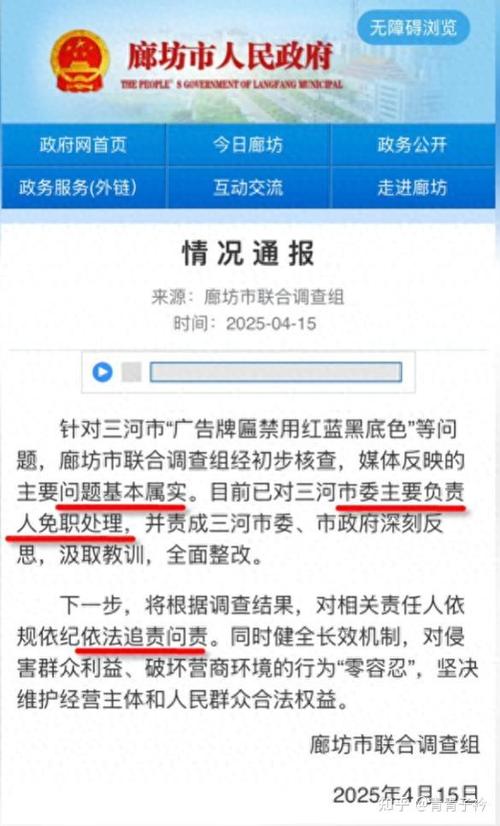

百万资金“刷”出形式主义样本 中央纪委、国家监察委员会最新通报的典型案例中,三河牌匾变色事件以令人震惊的细节揭开基层治理的痘痘。2023年实施的城市景观改善工程将沿街商铺更换为深灰色金属牌匾,列为“重点任务”。但调查显示,全市需要整改的1.2万块牌匾中,90%以上只需更换颜色,无需更换。

“深灰色或浅灰色的争论持续了两个月,该计划修改了17份草案。”参与项目的基层干部透露,为了追求“统一”的视觉效果,住房和城乡建设部成立了“特殊颜色班”,甚至使用无人机进行航空摄影验收形式主义风格导致财政资金严重浪费,商户正常经营受阻,群众开玩笑说这是“色彩革命”。

基层治理陷入“刷漆整改”怪圈 三河事件并非孤立。梳理中央纪委、国家监察委员会网站数据,发现2023年上半年通报的事件并非孤立。基层治理在问题中,“面子工程”占34%。陕西某县花费数千万元将农房刷成“关中灰”。云南某市要求商户更换“指定字体”招牌。这些案例与三河事件形成互文,暴露了部分干部扭曲的政绩观。

“这些行为本质上是将社会治理简化为视觉管理。”中央党校公共管理系李明教授指出,“当干部把精力花在色彩深度和字体风格上时,真正的民生问题就会被搁置。”统计显示,三河市在牌匾改造过程中,市民反映的道路占用、交通拥堵等投诉数量同比激增42%。

主题教育直击深水区作风建设 在学习贯彻习近平新时期深入开展中国特色社会主义思想主题教育的同时,中央纪律检查委员会的通知具有特殊的警示意义。通知特别强调,要警惕“将主题教育成果异化为形象工程”的新变种,直指部分干部的“政治作秀”倾向。

值得注意的是,在三河事件整改过程中,纪检监察机关创新使用“代码监督”平台,72小时内收到237起商户投诉。数字化转型监督手段与主题教育强调的“重实践、新成就”要求形成共鸣。目前,7个责任单位和23名干部已被追究责任,非法资金正在被追回。

建立长效治理机制(新小标题) 根治形式主义顽疾,需要制度创新的结合,浙江实行“民生实事票决制”、江苏试点的“政策效果后评价”等创新措施为基层治理提供了新思路。数据显示,在实施“群众订单整改”的地区,平均金融资金使用效率提高26个百分点。

随着农村振兴战略的全面推进,我们需要更加警惕“景观振兴”的迹象。农业和农村事务部最新文件明确要求“是否存在过度景观化”纳入项目审批负面清单,正如网友在#三河牌匾事件#话题下的热议:“与其刷墙漆,不如刷存在感;与其改变颜色,不如改变风格。”

[三河街的深灰色牌匾,最终会在风雨中褪色,但通知引发的风格整顿浪潮,正在催生基层治理的深刻变化,当干部真正理解“山是人民”的深刻内涵,形式主义调色板不能再画虚假的成就,不断深化作风建设,最终在解决人民忧虑、救助实践中,调动人民心中最温暖的背景。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...